2025年問題とは

日本は2025年に向けてさまざまな課題が山積みです。

あとたった3年で人類史上誰も経験したことのない「人口構造上の問題」がやってきます。

2025年問題とは、約650万人いる団塊の世代がすべて75歳以上になり、特に都市部で医療・介護の提供体制が追いつかなくなる問題のこと。

団塊の世代とは、1947〜49年に生まれた世代のことです。

この世代は、戦後生まれで、まさに日本の高度経済成長の立役者です。

3つの問題にフォーカス

日本は少子高齢化社会であり、人口構造が変化するにつれ、さまざまな問題が起こります。

今回は3つの問題にフォーカスをあてていきます。

「看取り難民問題」

厚生労働省が出した推計で、衝撃的な数字があります。今後死亡者数が急増し、2030年には約47万人が、いわば「看取り難民」になる可能性があることです。現在は死亡場所の約7割が病院ですが、そのベッドが圧倒的に足りなくなると言われています。

日本は年間で約160万人が亡くなる多死社会に

2030年には、年間で約160万人が亡くなる多死社会になります。

これらの流れを受け、国は、「病院完結型」から、「地域完結型」への転換を目指しています。

訪問看護の役割

2017年度の厚生労働省の調査によると、約8割が人生の最期を迎えたい場所として自宅を望むという結果が出ています。

しかし現実には2020年の死亡者のうち在宅死できた人の割合は15.7%で大きなギャップがあることがわかります。

平成29年度「人生の最終段階における医療に関する 意識調査」

「住み慣れた家で最期を迎えたい」「病気や障害を持っていても自宅で過ごしたい」そんな

方々にとって、自宅に看護師がきてくれる安心感はあると思います。

3.社会保障費の増大

次に、社会保障費の増大が非常に大きな問題としてあります。

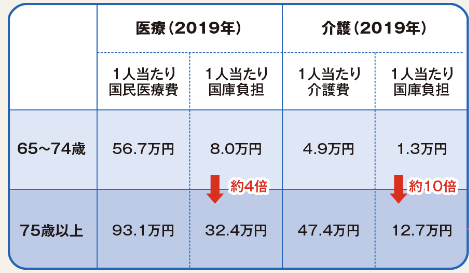

75歳以上になると1人当たりの医療、介護費用が急増

財務省の発表によると、75歳以上の人口は、2019年から2025年にかけて、約331万人増加するそうです。

75歳以上になると1人あたりの医療、介護費用が急増していきます。

介護費用については、1人当たりの国庫負担が10倍になることがわかります。

財務省 これからの日本のために財政を考える

https://www.mof.go.jp/zaisei/aging-society/society-future.html

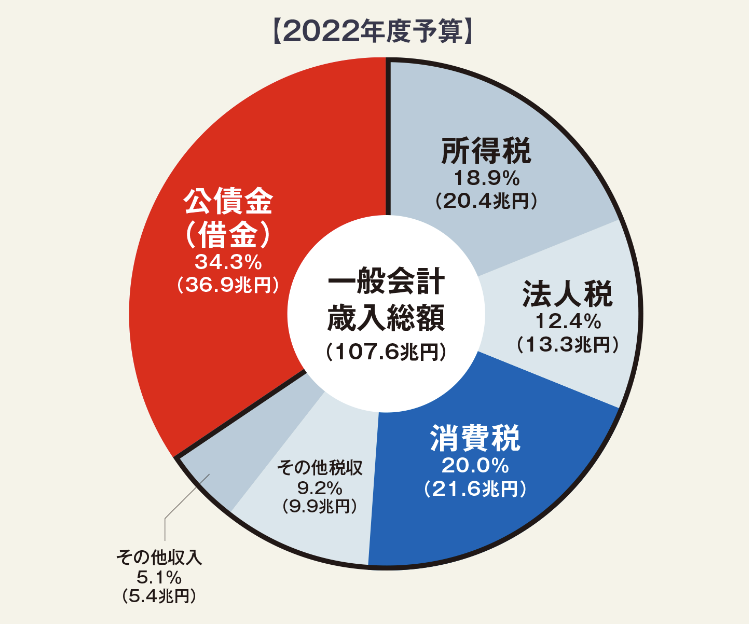

日本は大赤字の状態

社会保障制度の基本は、保険料による支え合いです。

これは、医療保険や介護保険の記事でも説明しました。

しかし、保険料のみでは、現役世代の負担が大きくなるので税金や借金で社会保障費を補っています。

なんと!2022年度の予算では、36.9兆円もの借金をしています。

財務省 財政はどのくらい借金に依存しているのか

https://www.mof.go.jp/zaisei/current-situation/situation-debt.html

これからも社会保障費の増大は避けられず、現役世代の保険料引き上げがあるなど、負担増大が確実にあると思います。

「認知症の問題」

2025年には約700万人

認知症の高齢者は2012年では462万人。2025年には約700万人になると予想されています。

実に、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症という訳です。

誰もが認知症になりうる可能性がありますね。

共生と予防の2本柱

厚生労働省は認知症への取り組みとして、共生と予防の2本柱で取り組むと記載されています。

いろいろ施策は記載されていますが、

「認知症は誰にでもなるものですよ。だから、これからは地域で支えていくことも必要になってきますよ」という内容になっていると思います。

行政の取り組みを1つ紹介します。

福岡県、大牟田市では「地域全体で認知症の方を見守る」取り組みをしています

例えば、ほっとあんしんネットワーク模擬訓練では、認知症の人が行方不明になったという設定で、家族からの通報~連絡~捜索~発見・保護という一連の流れを実際に行います。

この取り組みは以前から行われていて、実際に中高生が訓練ではなく、お年寄りの方に声かけして警察に連れて行ったこともあるようです。

https://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=14907&class_set_id=1&class_id=136

興味深いのは、いわゆる”徘徊”という言葉を使っていないことです。

認知症の方は、その方なりの理由があって、行動しているわけです。なので、“徘徊”をなくすのではなく、安心して“徘徊”できる町にしようということを理念にしたというのが興味深いですね。

・2025年問題とは団塊の世代がすべて75歳以上になり、特に都市部で医療、介護の提供体制が追いつかなくなる問題・2030年には年間で約160万人が亡くなる多死社会になる

・「住み慣れた家で最期を迎えたい」「病気や障害を持っていても自宅で過ごしたい」方にとって訪問看護師が果たす役割は重要

・日本は2022年度は36.9兆円もの借金をして社会保障費を補っている。今後も増加傾向。

・2025年には約700万人が認知症高齢者に

・厚生労働省は認知症の取り組みとして共生と予防をあげている