今回は、医療保険制度について動画にしました。

みなさんも、医療保険については、

・1〜3割が自己負担

・7〜9割は医療保険でカバーしている。というのはご存知だと思います。

ただ、協会けんぽや、国民健康保険、組合健康保険、共済組合などの違いについてはよくわからなかったり、そもそもどういうお金の流れで、1〜3割負担になっているのか?疑問に思っているのではないでしょうか?

動画を見ることで、患者さんに違いを説明できたり、医療保険のお金の流れを理解することができます。

今回は、

1.日本の医療保険制度の特徴

2.保険診療の仕組み

3.医療保険の種類

この順番で説明していきます。

プロフィール

IT営業3年→看護師→Web開発者

“ITで医療、介護業界の業務改善に貢献する”ためにシステム開発しています。

メディア掲載実績

【月刊】エキスパートナース2021年9月号https://www.expertnurse.shorinsha.co.jp/posts/20173102

次世代訪問看護師紹介特別編vol.44|江口仁紹さん〜特別編〜

https://visitcare-plus.co.jp/nextnurse-7484/

他にも、アニメで解説していますのでお時間あるときにどうぞ!

(以下の文章は、動画を文字起こしした内容になります。)

1.日本の医療保険制度の特徴

最大の特徴は2つあります。

①国民皆保険制度

②フリーアクセス

日本にいると当たり前すぎて気づかないですが、これは素晴らしい制度です。

①国民皆保険制度

日本では、全ての人が何らかの保険に入っています。

ボクは医療ボランティアでミャンマーに行ったことがありますが、ミャンマーは国民皆保険制度はないです。

そのため、貧しい人が医療を受けられない現状があります。

民間の保険しかない。という国もあるので、みんなが質の高い医療を平等に受けられるのが特徴です。

②フリーアクセス

健康保険証があれば、全国どこの医療機関でも受診することができます。

これも当たり前のように感じますが、例えばイギリスでは、原則、登録しているかかりつけ医を受診してからではないと、受診できる医療機関に制限があります。

メリットの反面、デメリットもありますが、日本の医療保険制度の特徴として覚えておいてください。

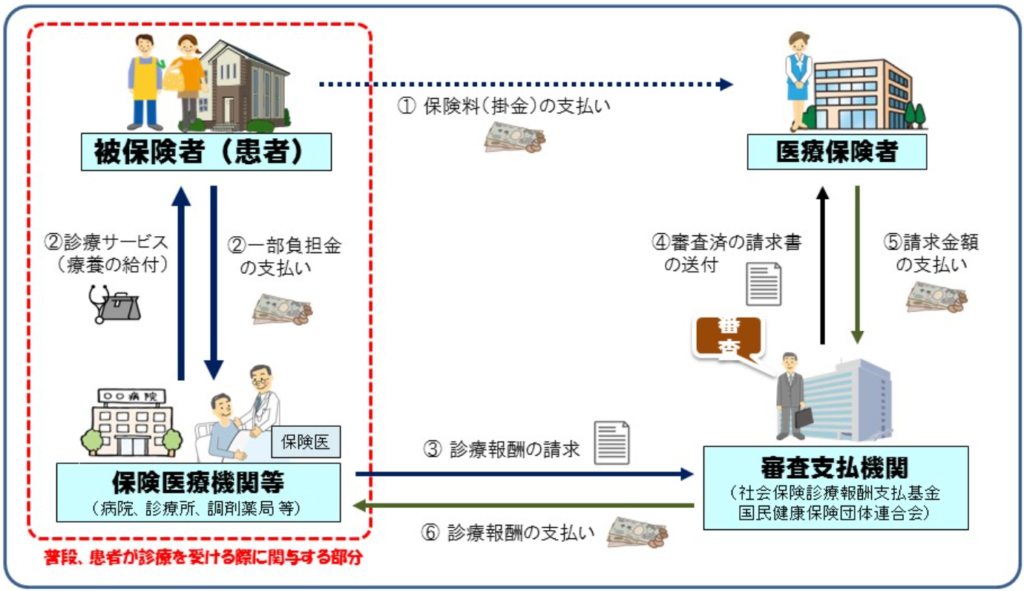

2.保険診療の仕組み

ここからは、どういう流れで、1〜3割負担になっているのか?お金の流れを見ていきます。登場するのは、患者(被保険者)、保険者(健康保険組合・市区町村など)、医療機関(病院など)、審査支払機関の4つです。

まず、患者は、

①保険料の支払いを保険者に行います。

いやいや、保険者に保険料なんて支払っていない!

と思うかもしれませんが、会社員であれば、給料から天引きされています。給与明細で、健康保険と記載されて、引かれていると思います。

保険者から、保険証の交付が行われます。

皆さんが会社員であれば、会社からもらうと思います。ボクは国民健康保険なので、

市区町村から交付を受けています。

②一部負担金支払い

例えば風邪を引いて、病院を受診したとします。その際に、患者は医療機関の窓口で健康保険証を見せて、一部負担金を支払います。その対価として、薬をもらったり、診察を受けます。

③診療報酬の請求

病院は、まだ報酬の1〜3割しかもらっていません。それでは、どこから残りの7〜9割を請求するのででしょうか?それは、審査支払機関になります。

こちらの機関に対して、診療報酬の請求をします。

④審査支払機関から保険者に、審査済請求書の送付を行います。

⑤保険者から審査支払機関に請求金額分の支払いが行われます。

⑥最後に、審査支払機関から病院に診療報酬の支払いが行われます。

お金の移動としては、やや複雑ですが、理解できたでしょうか?

3.医療保険の種類

医療保険の種類はいろいろありますが、みなさんは違いがわかるでしょうか?

主に、年齢と立場で分かれると覚えてください。

種類は大きく3つに分かれます。

1.職域保険(被用者保険)

2.地域保険(国民健康保険)

3.後期高齢者医療制度

分かりやすく説明すると、

職域保険:会社員として働く人とその家族を対象

地域保険:それ以外の自営業者

後期高齢者医療制度:75歳以上が加入

1.職域保険

医療保険の種類は、立場によって異なります。

職場と単位とするので、職域保険と名前がついています。

具体例をあげると、

・協会けんぽ

・組合健康保険

・共済組合

などがあります。

協会けんぽ

・主に中小企業に勤めているサラリーマン、その家族が加入します。

・約4070万人が加入しており、割合としては一番多いです。

・各都道府県ごとに支部があります。

みなさんも、加入している方は多いのではないでしょうか?

保険証はこのように保険者名と住所が企業の健康保険組合のものになっていると思います。

組合健康保険

主に大企業のサラリーマン、その家族が加入しています。

・従業員700人以上の事業所は、独自に保険事業を営むことができます。

・メリットとしては、保険料率、保険料負担割合を一定の範囲内で決めることができます。

例えば、協会けんぽの保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。

つまり、みなさんが給与から天引きされている分は、半分は会社が負担してくれています。

組合健康保険では、これを、例えば事業主6割、被保険者4割などに変更することができます。︎

共済組合

主に、公務員が加入しています。

国家公務員:国家公務員共済組合

地方公務員:地方公務員共済組合

警察官、公立学校教員:各種共済組合

私立学校教員:私学共済

2.地域保険(国民健康保険)

国民健康保険は、どんな方が対象だったか覚えているでしょうか?

75歳未満の、自営業者、年金生活者、非正規労働者などです。

国民健康保険はさらに2つの種類にわけられます。

1.市町村国民健康保険

対象者:地域の自営業者や無職の人を対象。

保険料は世帯ごとに収入や世帯人数に応じて算出されます。

つまり、地域により保険料が違います。

保険者は市区町村です。

2.国民健康保険組合が運営する国民健康保険

対象者:医師や美容師、飲食業者など特定の業種の自営業者

保険料や算出割合も組合ごとによって異なります。

保険者は各職種ごとの組合です。

ボクも1.の国民健康保険なので、毎月住んでいる市に保険料を支払っています。

1.の保険証は、保険者が区および市区町村の自治体名になっているかと思います。

3.後期高齢者医療制度

75歳以上が加入する保険です。

・制度を運営する保険者は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です

・届出や保険料の徴収窓口は、市区町村が担当します。

・65歳以上74歳未満の一定の障害を持つ方も対象になります。

それではまとめにいきます!

1.日本の医療保険制度の特徴

2つ特徴があって、

①すべての人が何らかの保険に加入してる。国民皆保険制度。

②保険証を持っていれば、全国どこの医療機関でも受診できるフリーアクセス。

2.保険診療の仕組み

お金の流れとして、患者は、

①保険料の支払いを保険者に行う次に、保険者から、保険証の交付が行われる

②病院を受診したら、医療機関の窓口で健康保険証を見せて、一部負担金を支払う。その対価として、薬をもらったり、診察を受ける

③病院は、審査支払機関にに対して、診療報酬の請求を行う

④審査支払機関から保険者に、審査済請求書の送付を行う

⑤保険者から審査支払機関に請求金額分の支払いを行う

⑥最後に、審査支払機関から病院に診療報酬の支払いを行う

■参考にした書籍、サイト

・医療従事者のためわかりやすい公費負担の知識

https://www.amazon.co.jp/dp/4816366598/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_7S8VTRW947WKGM7KC4KK

・2020-2021年度版 イラスト図解 医療費のしくみ

https://www.amazon.co.jp/dp/4534057768/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_PZ7AEHTBF6FEBF4CD29H

・全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/

・厚生労働省 我が国の医療保険について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

お知らせ

自社オリジナルシステムで、業務効率化

まずはお気軽にお問い合わせください。